明代的景德镇(特别是御窑厂),创造了辉煌的瓷业成就,名品、精品层出不穷,历来是明代瓷器研究的聚焦所在。明代景德镇地区具备了当时最优秀的制瓷工艺和制瓷原料,也云集了最优秀的制瓷工匠,瓷器产量很大,影响力在全国辐射很广。相比之下,同时期景德镇之外瓷器被关注度则明显不高。然而,作为我国古代制瓷业发展史上的一个高峰,明代的制瓷业遍布今日中国南北的十余个省份,产品种类也相当丰富,既有青釉、白釉、青白釉、黑釉、酱釉等不同釉色,也有青花、红绿彩、白地黑花等多个彩绘品种,还有彩釉陶等。其中浙江龙泉窑,福建德化窑、漳州窑,河北彭城窑等窑场,产量可观、烧造持续的时间也比较长。囿于资料限制,特别是窑址考古材料的不充分,明代景德镇以外瓷器的研究成果相对比较少,抑或仅聚焦于某个地区、某个瓷器品种,全面综合研究则未见。

天津市文化遗产保护中心社会文物管理部陈扬的《明代景德镇以外瓷器研究》一书抓住了这一薄弱环节,绕开景德镇地区所生产瓷器,对景德镇以外其他窑场所生产明代瓷器的资料做了系统的梳理和阐释,将景德镇以外的瓷器资料进行整合,进一步勾划景德镇以外瓷器的产品面貌,诸如生产区域、产品类型、产品性质以及与景德镇瓷器的相互关系,成为明代瓷器和制瓷业研究的重要补充。

明代景德镇以外瓷器的研究工作具有一定的挑战性和比较重要的学术价值,作者在本书的撰写过程中面临了巨大的难题,既要确保资料搜集全面,又要突出研究重点。在充分吸收了既有研究成果的基础之上,本书以窑址资料为依托,其他考古和传世瓷器资料为佐证,探索了明代景德镇之外不同瓷器品种的分布区域、产品外观特征、工艺技术特点等问题;对部分地区的典型品种进行了分期,为鉴定工作提供依据;进一步探讨明代景德镇以外瓷器与景德镇瓷器的不同角色,明确二者之间的竞争与借鉴关系;对不同产地的景德镇以外瓷器产品运销、某些特殊使用功能(主要是葬俗)进行探讨,做出不同程度的分析。

本书作者多年来一直从事文物鉴定工作,主攻方向是古陶瓷的研究与鉴定。文物鉴定是一项注重经验累积的工作,老一代专家不断总结文物发展演变规律,形成宝贵的经验财富而代代相传,建立庞大的知识体系。这个经验体系还在不断扩充中,但无可避免的是鉴定工作很强调对明清两代文物鉴定经验的累积,注重官方物质文化载体,缺少对社会文化内涵的阐释。为了更好地指导工作实际,本书作者结合十余年工作经验,将工作中遇到的难点和疑问带入到理论研究之中,旨在使鉴定工作更具有可操作性,增加文物鉴定与研究工作的理论厚度。

本书目录

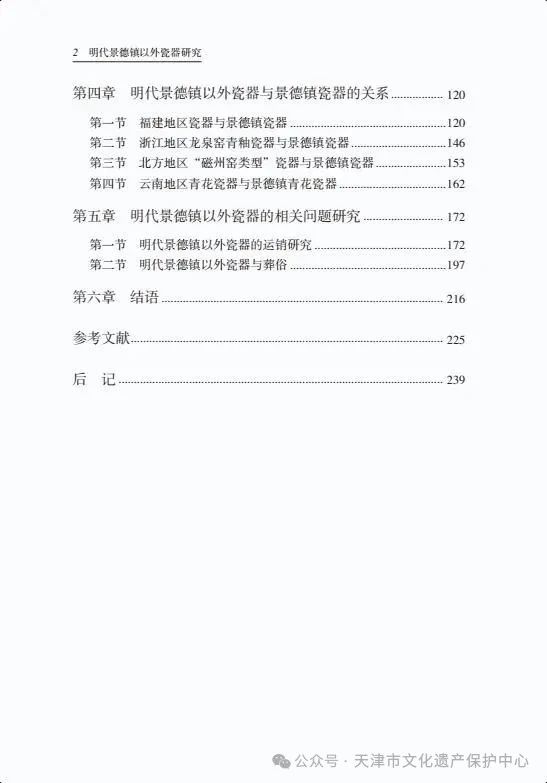

福建漳州南胜花仔楼窑址出土,青花荷塘芦雁纹盘

江苏泰州刘湘墓(1558年)出土,白地黑花人物纹盖罐

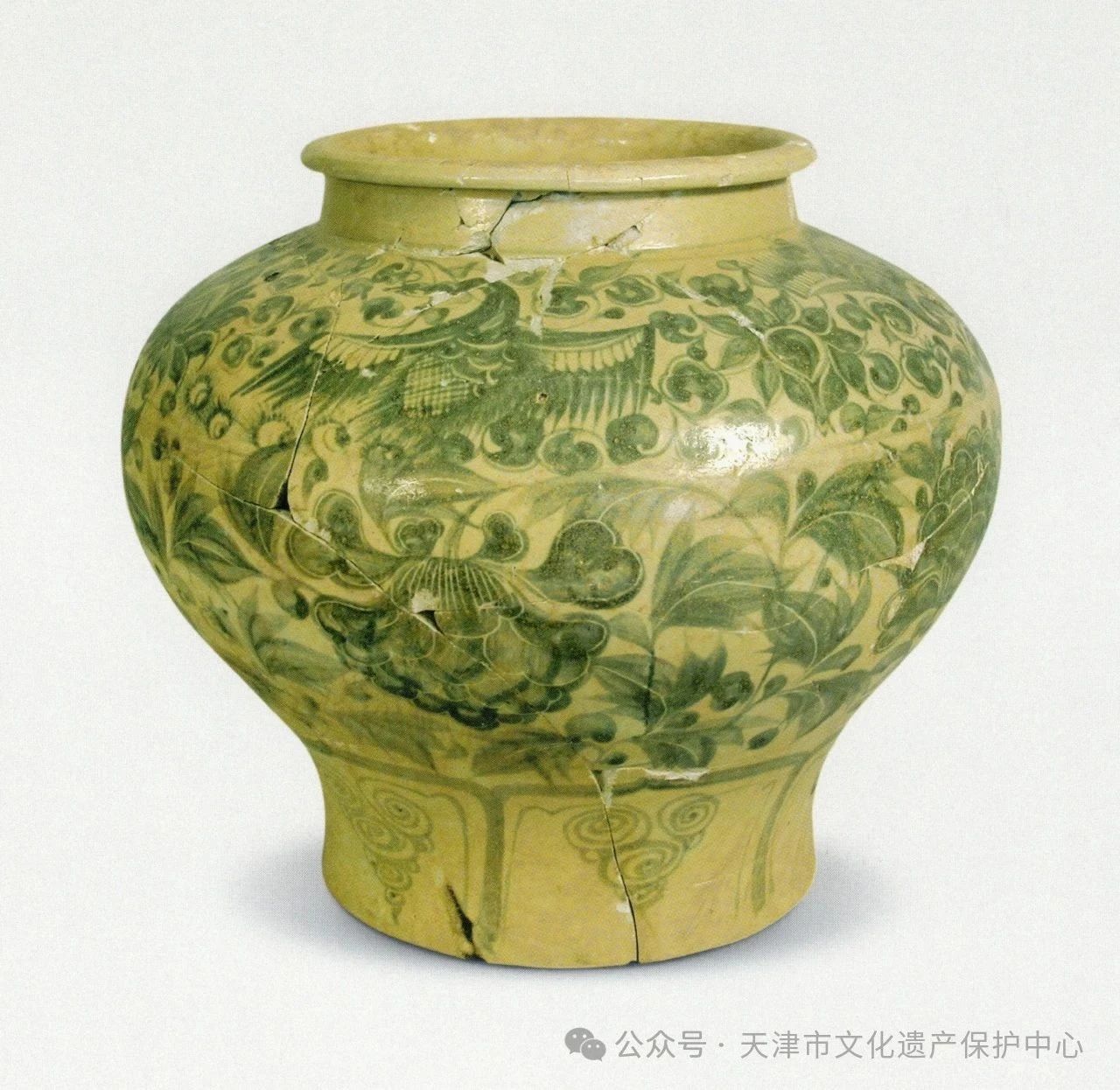

云南蒙自瓦渣地出土,青花凤穿牡丹纹罐