编者按:4月21日,《天津日报》“理论创新”版刊发我单位白俊峰研究馆员、尹承龙副研究馆员的署名文章《河城互动视角下的海河历史文化》,现予全文转载。

河城互动视角下的海河历史文化

白俊峰 尹承龙

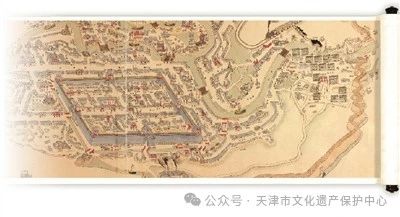

清(光绪)·天津城厢保甲全图(局部)

海河是天津的母亲河。贯穿市区的海河干流及上游的南运河、子牙河、大清河、永定河、北运河,组成华北地区最大的水系——海河水系。海河干流则由三岔河口处蜿蜒穿城,直奔大海。天津城市的演进历史与海河息息相关,河的命运,即城的命运。

海河文化的基本概念和范畴

海河是自然之河、历史之河、文化之河,是天津城市的地理坐标轴和解码其历史文化的密钥。天津平原4000余年演进史,实为人类适应海河、利用海河、改造海河的历史。

海河文化的基本概念。在不同语境中,文化有不同定义,其概念达上百种。基于学界对文化的通常理解,可将海河文化视为人类与海河息息相关的一切生活方式的总和。海河文化是人与环境相互作用的产物,构成完整的文化结构,包含物质、社会、精神三个层面,显化为语言、文学、艺术、建筑、习俗、饮食等形式。

海河文化的不同范畴。海河文化有广义与狭义之分。广义的海河文化为海河流域文化,京津冀几乎全部包含在内,渊源极为深厚。狭义的海河文化是天津地域文化,不限于中心城区范畴,辐射整个天津平原,既带有鲜明的地域文化特色,又深度融入中华民族的家国叙事结构,见证了统一多民族国家的形成发展,是中华文明突出特性的反映。本文取狭义的海河文化,是天津河海文化的核心。

海河文化具有历史性。历史是文化的土壤,文化则是对历史的表达。海河文化是在漫长的历史演变中形成的,至今仍在不断创新和积累。由此派生出海河历史文化,可以简单理解为历史上形成的海河文化。但是,海河演变史不等同于海河文化史,传统的历史叙事亦不能代替海河文化内涵的揭示。短暂的、浅表的文化现象,更不能看成海河与天津城市的文化精神。

海河文化的重要表征。城市是人类物理空间的集合,更是文化的集中体现,是作为文化容器而整体存在的,具有社会属性。天津城市与海河融为一体,河与城的互动,实质是人与环境的互动,城则是人与环境互动的结果。因此,河城互动是海河文化的重要表征,为观察海河历史文化提供了一个视角。

本文将在长时段的历史脉络下,从天津全域出发,遵循文化的物质、社会、精神结构模式,通过梳理河城互动,简析海河对天津城市自然基底、网络体系、空间形态和精神气质的塑造,时间下限设为20世纪早期。在讨论方法上,引入考古海河的概念,兼及考古与文献材料。考古海河与海河考古不同,前者以观察海河历史文化为主,后者则是以海河为对象的考古学研究。

海河对城市自然基底的塑造

所谓自然基底,即自然条件和环境基础,构成城市赖以生存的物理空间。天津地理位置独特,东濒大海,西眺瀛沧,北枕燕山,南面平原。天津平原是华北地区典型的低平原,也是众多河流的入海之地,成陆才4000余年。天津平原的形成与发展,受到海陆交替、河流冲积物与海积物的交叠作用。河与海这两个因素在漫长的时间中共同塑造了城市的自然基底。

首先是海退成陆。天津平原位于蓟州燕山山前平原以南,地势低洼平缓,大部分海拔在5米以下,极易受到海面波动的影响。在全新世大暖期,随着气候变暖,海平面逐渐上升,天津平原的大部分地区被淹没。至距今6000年左右时,海平面从宝坻—武清—沧州一线逐渐回落,距今4000年左右气候开始由温湿变得干冷,海退加速,原先被海水淹没的地区渐次露出,形成陆地。

其次是河流冲积。天津境内五道不同时代的贝壳堤(亦有四道贝壳堤、三道贝壳堤之说)见证了天津平原海岸线的时空演变和成陆过程。至第二道贝壳堤形成时,高海平面已基本平复,因此后三道贝壳堤不再是海平面回落造成,而是与古黄河三次在天津一带入海所携泥沙造陆有关。古黄河入海恰是海河水系的重要推力,由于黄河和其他有关河流的几次较大变迁,海河流域逐步形成独立水系。经历沧海桑田和生态演化,最终呈现九河下梢的河网布局和陆地轮廓,天津从此拥有了一个展示其历史角色的大舞台。

环境对人的制约。环境是人类赖以生存的前提和基础,人类在生存发展的历史进程中,与环境形成持续互动关系。天津古代先民的活动轨迹,是对这种关系的生动反映。陈雍指出:了解天津古代遗存的分布状况,对于探索天津古代人与环境、人与人之间的相互作用具有重要意义。假如环境从不发生变化,也就没有任何文化会获得对它所处环境的适应。他从环境考古的角度,对境内发现的距今8000年以来有代表性的遗存进行系统梳理后认为,天津先民的活动始终受到环境变迁的制约。距今8000年至距今6000年的文化遗存,仅存在于蓟州山前洪积冲积平原区。距今5000年至距今4000年的文化遗存,随着海退分布到天津北部河流冲积平原区。西周文化遗存分布的最南界可达武清城上村至宁河俵口镇一线。天津南部海积冲积平原最早的遗存不早于距今2500年。离海最近且“年纪”最轻的贝壳堤发现的遗存距今只有700年左右。由此可见,天津古代文化遗存越古老的越靠近山脉,越年轻的越靠近海洋。天津先民从山前向平原、沿海拓展的过程,与中晚全新世海退过程和环境变化过程相适应。

人对环境的改造。人类具有逐河而居的天性,河流在施惠于人类的同时,也带来灾害。历史上,海河水系屡屡泛滥,人类对其进行了不间断的改造。海河水系的形成,也与人力因素相关。东汉末年,曹操开辟平虏渠、泉州渠和新河,沟通了黄河故道白沟、清河、呼沲水和泒水,形成贯穿天津的河流干线,使天津成为华北平原河道的枢纽,对后来天津平原城市的演进起到了重要作用。需要说明的是,文献记载的这几条运渠尚待深入研究。

海河对城市网络体系的塑造

在以往的认识中,天津城市形成的大致脉络是:金代直沽寨、元代海津镇、明代设卫筑城发展至今。这里存在三个问题:一是时间轴线较短,没有从全时维度观察;二是讨论范围狭窄,忽视了周边城镇与中心城区的互动;三是认知存在误区,将直沽寨、海津镇、天津卫看作单线条的连续进化,回避了时空演变的复杂性。天津平原城市并不遵循古代聚落发展的自律性,只有将其纳入到国家漕运保障体系之中,才能更加清晰地认识其此消彼长的规律。海河的漕运功能在这个过程中发挥了不可替代的重要作用。

前述曹操所开平虏、泉州二渠及新河,刻画出天津的运河网络雏形,将天津与中央王朝,以及南部平原与北部山区沟通在一起,这使海河成为漕运运渠的起点。此后受漕运影响,天津平原的城镇体系大致经历了四个时段的演变,最终形成今日之格局。

第一个阶段为隋唐。为将江南漕粮转运至蓟北,姜师度“约魏武旧渠,傍海穿漕,号为平虏渠,以避海艰”。位于海河尾闾的三会海口首次成为海漕转输基地。中唐以后,平虏渠失去功能,三会海口所在区域就此黯淡。因其带有显著的军事色彩且存在时间较短,并没有形成城市。

第二个阶段为辽金。这一时期,北京成为北方政治、经济和军事中心,所需粮食等物资供应主要靠漕河。海河北部的宝坻作为北京东南门户,得益于盐业和水运枢纽的优势,开始由邑成镇、由镇成县乃至为州的快速发展。同样受益于盐业和漕运,海河南部地区也于东平舒县治西迁千年后再次在静海设县。至于金朝所设直沽寨,是一个军事驻防单位。

第三个阶段为元朝。元朝建立后,都城的供给主要靠海运江南粮米至直沽(大直沽),然后沿海河至运河转运北京。为解决直沽至通州漕渠洄远的问题,将金代潞水漕渠裁弯取直,由蒙村、跳梁务至杨村还河,河西务与大直沽作为漕运转输的重要节点,开始迅速发展为新兴城镇。元政府在河西务设十四仓以储漕粮,并置都漕运司管理漕运,还曾将漷州州治移此,此时的宝坻则因漕运功能丧失沦为普通县城。大直沽地区置接运厅、临清万户府、广通仓,舟车攸会、聚落始繁,并于元延祐三年(1316年)改直沽寨为海津镇。此后,以海津镇为中心的海河干流地区,成为沿运河城镇体系与沿海城镇体系节点部位的交通枢纽、军事与宗教中心。元末海运中断,失去漕运功能的河西务与大直沽亦繁华不再。

第四个阶段为明清。明代三岔河口的小直沽掀开了天津城市发展史的崭新一页。因地处“海运商舶往来之冲”,明永乐二年(1404年)开始在该地区设卫筑城,并得名天津,主要承担军事戍防、督护漕运、屯田建仓等职能,这也是人们通常认为的天津城市有600多年历史的“起点”。清代天津城政治地位提升,经济也飞速发展。雍正年间,宁河从宝坻析出设县。至此,天津城北有武清、宝坻,东有宁河,南有静海,天津平原形成以天津城为中心,众星捧月的城镇网络和空间形态。周边独流、杨柳青、西沽、蒲口、咸水沽、葛沽等也发展成为重要的商业市镇,运河与海河沿线的城镇格局基本奠定。

通过以上梳理,不仅可以解答之前的问题,也能了解天津古代城镇网络体系形成的特点。

城镇空间格局受海河漕运深刻影响。城镇因漕运而兴,且易受漕运政策调整和漕运线路变化的影响,早先呈散点分布且起伏不定,明代设卫筑城后天津平原才诞生了一个内核城市的雏形,至清代形成稳定的城镇网络体系和人文地理环境。这是一个靠向海河干流并最终在此形塑的过程。

天津城的演变脉络有其独特的模式。前述金代直沽寨与元代海津镇,都缺少演化为城市体系之内核的条件,不具备天津卫城的发展潜力。直沽寨是一个单纯的军事单位,海津镇虽在元代大兴,但发展势头因漕运路线改变被遏制。直沽寨与海津镇之间,不存在必然的城市演化关系,天津卫城也非由海津镇自然进化而来。当然,不意味着讨论城市史时要回避这些重要节点。历史选择卫城演进为天津城,自有其内在逻辑,代表了古代城市形成发展的一种模式。其中有一个重要推力往往被忽视,即明代以来卫城周边的宝坻、静海、武清等城镇为其提供了体系化支撑。

天津城镇体系的功能属性十分特殊。有赖于海河及上游运河提供的物质基底,古代天津城镇网络承担了拱卫与保障首都政治经济安全的重要职能,是典型的功能型城镇群。天津地处九河下梢、河网密织之地,历史上处于不同考古学文化的边缘、交界和辐射地带,缺少传统农耕文明内生滋养的条件。城镇功能与自然禀赋共同决定了其发展主要靠漕运以及与之伴生的商业。

海河对城市空间形态的塑造

前述海河对天津城市体系的塑造,是基于天津全域维度,本节将把范围缩小,聚焦明代设卫筑城之后海河对天津城内核,即今日之中心城区空间形态的影响。在人文社会科学“空间转向”的浪潮中,列斐伏尔建构了一个复杂的空间生产理论。他认为,空间是被生产出来的,是社会实践的产物,连接了精神与文化、社会与历史。这一观点提示我们,明代以来天津卫城的空间形态变化,包含了社会结构演化的逻辑,是人与海河不断互动进而重塑社会空间的过程。

明代卫城的二元结构。卫城设在南北运河下游与渤海湾的接合部,与北京的粮食供应体系密切相关。明朝罢海运后,天津成为大运河的枢纽,担负着维系运河安全有效运转的重要职责。因此,尽管卫城发展成如今之天津城,但其发展不能解释为继续自然演进的结果。作为运河枢纽和畿辅门户的作用,才是促使卫城崛起的主因。显而易见,这种作用是由海河及运河提供的。但是,明代卫城尚没有突破方形城垣束缚,城内外的空间形态存在显著差异,构成二元社会结构,即典型的“鱼盐武健之乡”,“鱼盐”从业者与“武健”之人各有核心社会活动空间。卫城主要集中军事、行政、宗教等职能,商业并不发达。卫城外的南运河南岸、海河西岸,则是另一番景象,漕船往来交错、云帆挂日,但漕运的流动性制约了人口增长,也谈不上文化层面的“声名文物”。

清代城市的成功转型。有清一代,天津卫完成了向地方行政中心直至区域经济中心转型的历程。清代前期改卫为州,后设府改县,天津正式纳入帝国行政管理体系,河西务钞关、长芦盐运使司移至卫城附近,行政职能拓展到城垣之外,伴随而来的是城外商业的繁华。《津门保甲图说》载,东门外“海河亘其中,米舶盐艘往来聚焉。故河东多粮店,盐坨亦鳞次其间”。北门外是津门第一繁华区,“运河逶迤其间,商旅辐辏,屋瓦鳞次”。城门东、北两个方向紧邻海河与南运河,城内商业也向东北相向聚拢。这种空间形态反映了河流对商业布局和功能的决定性影响,城市空间拓展呈现出亲河特性。因此,海河及运河对卫城产生了强大的向外拉力,最终使清代天津城空间突破城垣束缚,理性的城垣规划在人与河的互动中被消解,人口增长,商业繁盛,居民职业身份、社会结构也趋向多元。与城市空间形态、社会结构相适应,出现以盐商为代表的文化世家。盐商沿运河建园林,文化空间向外拓展,文化生态也逐渐多样。

近代城市的空间重组。天津开埠后,英国首先在津设立租界,早期英租界在城东南的海河西岸,经历多次扩充。英租界设立后,列强也逐渐在海河两岸划分租界。租界引入西方规划理念,为天津城带来前所未有的空间形态与社会结构变革。天津城墙也被拆除,在此基础上修建了四条马路,清代所设外围濠墙亦被废弃,彻底打破原卫城的格局。老城的中心地位不仅在地理概念上消失,也逐渐失去行政、教育、文化等职能,城市中心以海河为轴线向东南方的租界区转移,两岸工商业林立。袁世凯还学习西方理念,在海河北岸规划建设河北新区。此时的天津俨然微缩的世界舞台,华洋杂处,中西杂糅,雅俗并存,彻底与古代传统城市形态告别。

由上可见,天津城市空间形态、社会结构的变化始终与海河保持密切关系。海河既影响了明代以来天津城市的样貌,也促进了社会结构的复杂化和文化生态的多样性。

海河对城市精神气质的塑造

前述海河对天津城市自然基底、网络体系的塑造,大体属于物质层面,对空间形态的塑造兼及社会结构演化。那么,海河对天津城市的精神气质产生什么影响?讨论这个问题,事实上是对海河文化内涵的再揭示。

精神气质是城市的文化基因。如果将文化看作一个生命体,文化基因则是这个生命体的基本构造和性能,演绎着文化产生发展的全部过程,也储存着文化产生发展的全部信息。对地域历史文化而言,文化基因是带有显著地域特征的持续传递的文化元素,主要表现为文化传统、价值认同、道德观念、行为规范、风俗习惯等,亦即文化结构的精神层次。可以通过提取、分类、解码这些元素,了解其生成、复制和传递的脉络,构建带有地域特色的文化基因谱系。解码地域文化基因有两个主要对象:文化遗产和地域历史。文化遗产是文化基因的载体,地域历史则是文化基因传承发展的过程。天津历史文化具有多源性与多元性特征,其文化基因也带有这样的特点。海河给城市带来了包容的文化基因,恰如其九河入海的大格局,体现出包容万象、吐故纳新的开放性格。这也是海河文化鲜明的精神气质。

包容气质是历史演化的结果。天津紧邻400毫米等雨线这条地理与文化的分割线,在古代长期处于农耕文明与游牧文明,以及不同民族、不同政权、不同文化碰撞交流、融合共生的前沿,海河则是其显著的地理与文化标志。这在考古材料中有充分体现。春秋时期,齐燕两国的东南分界为海河干流一线。北部武清、宝坻等地发现的战国遗存带有典型的燕文化特征。南部津南、静海等地长期被齐国控制,但曾短暂成为燕国属地,文化面貌呈现出多元的特色。进入秦汉时期,海河南北的历史遗存与中原腹地高度趋同,反映出大一统帝国对区域文化的塑造。隋唐之后,尽管海河在很长时间内是宋辽对峙的界河,但随着漕运的繁荣,愈发显现出沟通南北的包容性。明代设卫以来,粮艘辐辏、帆樯林拥,城市以担当的胸怀吐纳四方。清代前中期,伴随着向地方行政中心的转型和区域经济中心的迈进,天津成为运河沿线三大文会中心之一,人才富集,文风炽盛。晚清以来,大沽炮台见证了战火硝烟,三岔河口目睹了风云际会,天津依然包容接纳先进思想,在城市近代化的历程中引领风气,开创了工商、文化、教育等诸多领域的先河。

人是气质养成的最核心要素。历史是人创造的,海河文化的气质和天津城市文化的气质,是不同历史时期的人层累生成、延续传承的结果。天津历史上便是移民城市,在漫长的河城互动中,以包容的心态接纳人口流动,既是候鸟迁徙的中转,也是俊彦养育的沃土。明代卫城戍卒分春、秋两班,一班留城值守,一班分屯各地,军、官二籍来自四面八方。明清鼎革导致土著凋零,随着社会的安定和经济的繁荣,清代前中期出现“南人北上”现象,朝廷重臣、士林领袖、文人墨客频繁出入盐商园林,或途次,或客居,或占籍,七十二沽帆影往来、冠盖如云,极大地促进了天津高雅文化的发展。清末民国,天津更是吸引大批政商、文化界名流在海河两岸筑楼设宅,多元文化碰撞交流。天津人热情幽默的性格基因与城市的包容相契合,源于长期的文化积淀和历史传承。

包容必然带来文化的多元性。海河为城市留下了丰富多彩的历史文化遗产,这些遗产不仅承载着城市的记忆,也反映了城市的开放和包容。受益于海河的沟通之便,多元文化在天津扎根,并衍生出具有鲜明本土特色的文化形态。仅以妈祖文化为例,元代漕运大兴,妈祖成为重要信仰。妈祖文化进入天津后经历了不间断的传承、演化和与本土文化的融合,形成独有的地方民俗文化——天津皇会,被纳入国家级非物质文化遗产。在物质文化遗产方面,1998年,考古工作者对位于大直沽的天妃宫遗址进行发掘,揭露出完整的明清天妃宫大殿基址,并发现元代建筑基址1座。出土的元代蓝色琉璃瓦表明,天妃宫在元代是等级较高的官庙,凸显了大直沽地区妈祖信仰的兴盛。天妃宫遗址是天津城市考古的重大发现,为研究天津城市演变史提供了重要的实物资料,被认定为天津城市“原生点”的标志,也使“先有大直沽,后有天津卫”的说法成为信史。天妃宫遗址是全国重点文物保护单位,其上建设了元明清天妃宫遗址博物馆,已成为观察城市历史的窗口。

21世纪的今天,站在海河岸边眺望这座城市的繁华,触摸这条河流留下的痕迹,感知这条河流曾经的沧桑,我们比以往任何时候都有条件解码、激活河与城的文化基因,继续秉持开放包容的胸怀,在唤醒记忆的同时,建构新的叙事。

文章来源:《天津日报》2025年4月21日09版