3月14日下午,天津市文化遗产保护中心第二十一期学术沙龙在中心五楼会议室举行。本期沙龙以“古玉新声 跨域同行——遗产中心青年考古人员学术分享交流”为主题,张玥、张梦宇、徐晓娟、王珏、温倩等5人依次进行了分享,会议由赵晨副主任主持。

长江流域新石器时代连缀玉石研究

主讲人:张玥

连缀器是指由两块及以上的部件穿缀或捆绑连接而成的器物。张玥向大家介绍了新石器时代长江流域出土连缀玉石器的基本情况。

长江流域连缀器的流行情况可分为五个阶段。萌芽阶段仅在八十垱遗址有少量发现。发展阶段集中发现于长江下游。鼎盛阶段连缀器数量最多,整个长江流域均有发现。衰微阶段虽发现数量大幅减少,分布却更加广泛。消亡阶段仅在肖家屋脊遗址发现了一件疑似连缀器。此后,连缀器在长江流域便彻底消失不见。

连缀工艺总体可分为穿孔连缀和捆绑连缀两类,以穿孔连缀为主。根据穿孔及绳槽的具体形态,每一类还可以进行更加细致的划分。

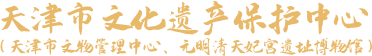

基于方法论的学科交叉融合研究浅议————以中国人民革命军事博物馆观众留言簿研究为例

主讲人:张梦宇

张梦宇从方法论角度分享了关于交叉学科研究问题的思考。博物馆观众留言簿是重要的观众反馈方式,是博物馆最常使用的意见征集和观众交流手段。

张梦宇对博物馆观众留言簿尝试提出狭义和广义两种定义:狭义指由博物馆自身发起或创建的仅针对博物馆相关业务的纸质或电子留言区域,如展览纸质留言簿、官网留言区、活动留言板等;广义则是在狭义的基础上,另包括博物馆或非博物馆方在第三方平台发起的涉及博物馆相关业务的评论,如途牛、携程、小红书等应用软件上观众对博物馆进行的评分与评论等。

该研究采用符号学和扎根理论的研究方法,以符号编码的方式对中国人民革命军事博物馆《铭记伟大胜利 捍卫和平正义--纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年主题展览》观众留言簿文本分析表明,“情感表达”是贯穿该留言簿文本内容的主线与核心类属。该展览观众留言簿成为了观众与自身和外界进行情感表达与交流的媒介,这一特性也使博物馆观众留言簿在博物馆实务工作和观众研究工作中的应用成为可能。

遗址类机构社交媒体帐号运营研究

主讲人:徐晓娟

随着互联网的发展,社会进入社交媒体时代,人们的精神文化需求大大增加,遗址类机构在不同的社交媒体平台发布内容以吸引更多观众。文化遗址、博物馆领域也是同样的。

徐晓娟通过微博、抖音、B站等主流社交媒体平台,统计遗址类机构社交媒体账号的运营数据,分析研究遗址类机构的线上运营情况,发现社交媒体中的遗址类机构和观众之间存在一道无形的“围墙”,机构想要打破当前的运营困境,需要从单一传播者兼顾热情服务者的身份,更要把握时代脉搏,构建机构共同体,向观众提供更全面的文化服务,才能形成可持续发展的文化格局。

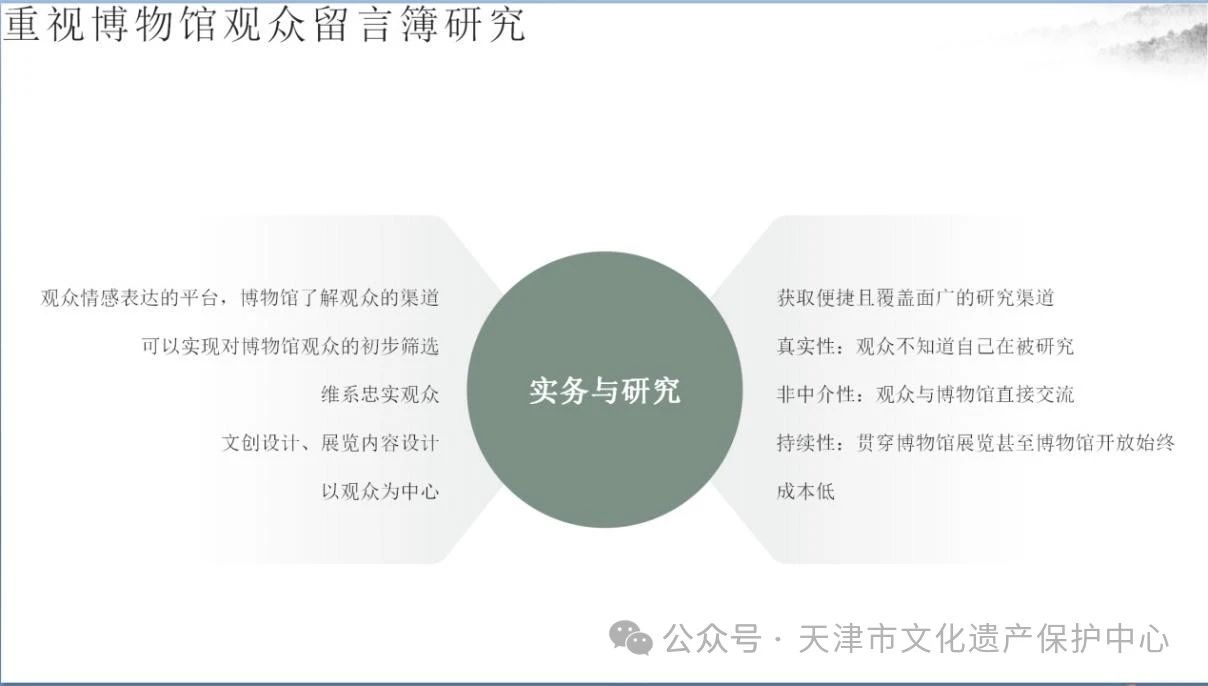

日本弥生文化的构造

主讲人:王珏

王珏从宏观的角度大致地介绍了日本弥生文化的诞生和构造。

弥生时代,即日本古代使用弥生式陶器的时代,其间出现的文化称弥生文化。1884年这种陶器首次在东京都文京区弥生町发现,故名。弥生时代在绳文时代之后,古坟时代之前,约当公元前3世纪至公元3世纪。

弥生文化是在绳文文化的基础上,受到大陆(中国和朝鲜半岛在内)的影响而融汇出的文化。它首先出现于九州北部并逐渐向东发展,到了后期基本上遍及除北海道以外的日本全境。弥生时代普遍有了以种植水稻为主的农业,开始使用铜器和铁器,原始社会开始逐渐向阶级社会过渡,与中国、朝鲜半岛交往频繁,深受大陆文化的影响。

米娜依与细密画对比研究

主讲人:温倩

米娜依陶器是塞尔柱时期创烧的一种波斯陶器,它的出现打破了波斯釉陶、彩绘陶等颜色单调的局面,创新性地采用二次烧制法以稳定特性不同的颜料,加之绘制动物、植物、人物纹样,使陶器表面精美如同波斯细密画。

温倩以米娜依陶器的历史、工艺与装饰特征为出发点,对比研究米娜依与波斯细密画的装饰,探明米娜依陶器的装饰来源。

通过梳理与米娜依陶器关系较为密切的11-14世纪的波斯细密画,将两者进行对比分析,发现米娜依陶器与细密画一样都与文学作品有着密切的联系,米娜依陶器的纹饰、构图、色彩与表现手法等都受到细密画的影响,表明细密画家与陶艺家之间的艺术联接,即使是在米娜依陶器逐渐衰退后,其艺术元素仍留存于波斯细密画中。

杨艺洁、石黛、张瑞、文璋、赵旻依次围绕着五位主讲人分享的内容就跨文化领域的传播途径与特点、玉器文化起源与传播、新媒体在考古文博领域的应用等问题展开了广泛交流。现场展开热烈讨论,就当今诸多学术热点和争议进行了探讨,引起了共鸣。

2024年是天津考古重要的一年,新鲜血液的加入为考古工作注入更多专业力量。本次沙龙由新晋入职的5位青年考古人共同完成,也成为中心学术沙龙最年轻的分享者。他们是天津考古的未来,也是保护好、传承好历史文化遗产的践行者。2025年,遗产中心将持续加强考古研究,加强文化遗产传承、利用工作,为推进文化遗产保护贡献天津力量。