12月6日下午,天津市文化遗产保护中心第二十期学术沙龙在中心五楼会议室举行。本期沙龙以“博学笃行 聚沙成塔——遗产中心青年考古人员学术分享交流”为主题,王逸凡、石黛、杨艺洁、赵赫、于昭晖等5人依次进行了分享。盛立双主持,白俊峰参加。

西北地区龙山时期家养绵羊的分子考古学研究

主讲人:王逸凡

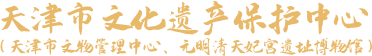

王逸凡分享了对我国西北地区6处龙山时期遗址出土羊骨样本的分子考古学研究进展,通过高通量测序成功获得了其中13例样本的线粒体全基因组序列并与Genbank中的羊亚科动物线粒体全基因组序列进行比对,确定其中12例样本为绵羊(Ovis aries),1例样本为山羊(Capra hircus)。进而对获得的12例绵羊线粒体全基因组序列进行了进一步的系统发育分析、主成分分析和中介网络分析。三种分析的结果一致,均表明在本次实验的12例龙山时代绵羊样本当中,有8例属于绵羊线粒体世系A,4例属于绵羊线粒体世系B。这与中国现代家养绵羊的母系遗传结构一致。对似然树的进一步分析表明,本次实验的龙山时代绵羊样本当中,存在与多种现代家养绵羊在母系遗传上关系较为紧密的个体。中介网络分析的结果显示,存在龙山时期的绵羊样本与中国现代家养绵羊共享单倍型的现象。

似然树

此次研究表明从龙山时代晚期到现代,中国家养绵羊的母系遗传结构相对稳定,与西方的交流最晚在龙山时代晚期之前已经出现。

一组天主教版画图像的跨文化传播——以范世熙为中心

主讲人:石黛

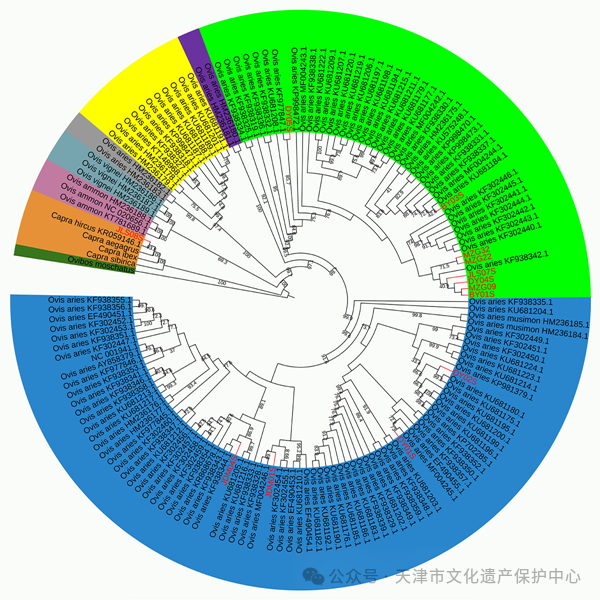

石黛以法国传教士范世熙出版的《救世主实行全图》为中心,梳理1860-1935年间世界多地出版与此书息息相关的图像资料,厘清施诺尔-范世熙这组天主教图像全球流传的轨迹,通过探究其演变,窥见图像在不同文化及观念间的传播。

范世熙《救世主实行全图》 扉页

明清时期,天主教版画随着传教士全球传教进行跨文化的传播,范世熙的天主教图像是其中的重要部分。十九世纪六十年代,德国拿撒勒运动代表人物施诺尔出版《图像圣经》,这是范世熙图像最重要的母本。十九世纪七十年代,范世熙引领土山湾慈母堂出版《救世主实行全图》为代表的多部木刻版画书籍,此时其图像出现日本版本。十九世纪九十年代,这批图像在全球产生更为广泛的影响:南欧出现卷轴形式的教理图,范世熙在法国出版《中国杂录:第一卷》,同时中国土壤之上土山湾出版多种版画书籍。以上图像具有明显一脉相承的相似性,又有不同地区和民族的文化背景下传教艺术家的创作,成为有趣的文化传播现象。

从基建考古看出土人类遗骸研究

主讲人:杨艺洁

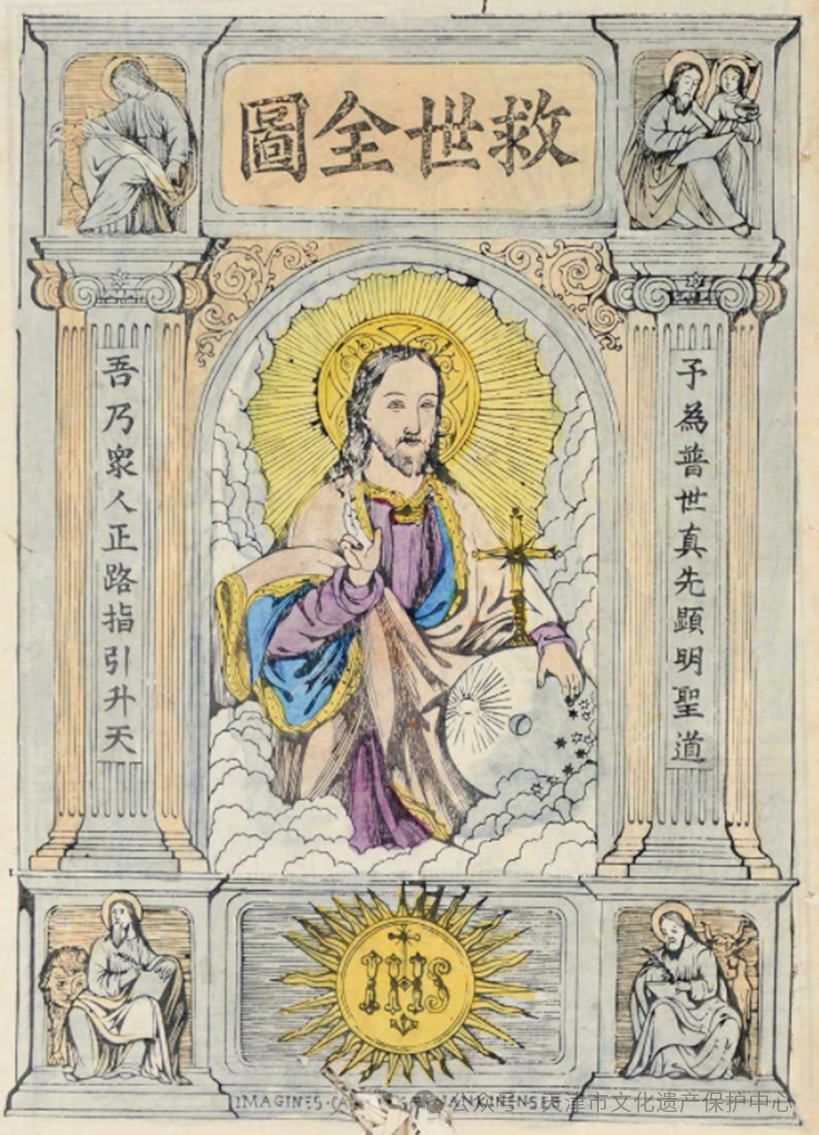

新疆伊犁G218国道基本建设2017年度考古发掘了铁器时代在伊犁河谷活动的同一人群的埋葬墓群,杨艺洁介绍了对此次考古出土人类遗骸的相关研究。以单个墓地为基本单元,分别从性别与死亡年龄、颅骨测量性状和病理与创伤现象三个方面,对七处墓地出土人类遗骸的基础资料进行了汇总。以人群共时同地为前提,将七处墓地暂作一个整体,对其进行了综合研究。主要结论如下:该人群男女两性构成基本均衡,死亡年龄的高峰期出现在青壮年期,男性死亡率均高于女性。该人群男性颅面部测量特征与女性测量特征基本相同,仅存在性别差异。该人群口腔健康状况较差,根尖脓肿及牙齿生前脱落现象发现较多。关节炎多发,主要表现为颞下颌关节炎、脊椎关节炎和肢骨关节炎。创伤方面,男性个体鼻骨骨折多发,且伴有鼻中隔偏曲现象,推测与该人群的暴力冲突行为有关。此外,该人群在成年男性个体中存在有意识的人工开颅行为。

颅骨钻孔表现图

宝光寺出土唐代造像碑研究

主讲人:赵赫

赵赫分享了对成都宝光寺出土的一通唐代造像碑的研究,从雕刻技法、造像组合及布局、题刻内容等方面对该造像碑进行论述。造像碑正、背面的两铺说法图过去一直被定名为“华严三圣”,但其样式与川渝地区可确认的“华严三圣”造像之间存在较大差异;而说法图中“持经卷比丘”等形象则与金刚经变比较吻合,结合题刻中直接引述《金刚经》的词句及其体现的大乘般若空宗义理,这两铺说法图可推断为释迦宣说《金刚经》的“金刚法会”场景。

宝光寺唐造像碑正、背面

造像碑两侧面各雕刻十身坐佛,其中的七佛是四川唐宋七佛造像的重要实例;七佛与弥勒、阿弥陀及药师的组合表现出忏悔灭罪和往生净土的意涵。通过造像碑上的题刻可知:此碑是以民间社邑“施衣社”为主导,由寺院三纲之一的“上座”多行劝导,地方官僚积极参与,多方合力雕造而成的。“施衣社”不仅开展建寺、造像等活动,同时还开展施舍衣食等活动,是唐宋时期寺院从事慈善救济活动的鲜活例证。宝光寺出土的这一唐代造像碑保存完好,形制独特,内容丰富,并有长篇题刻,是研究四川地区唐代佛教艺术的宝贵实物资料。

汉代的枕

主讲人:于昭晖

汉代的枕是极能体现时代特征的器物之一,于昭晖以材质为切入点梳理了考古出土的汉代枕具,并初步探讨了汉代枕的功用。汉代“事死如事生”观念盛行,在两汉时期的墓葬中常有枕出土,爬梳考古资料,可将枕依据材质分为玉(石)枕、漆枕、木枕、铜枕、陶枕、织物类枕六类。关于枕的功用有两点:一是敛葬用具。《礼记•丧大记》提到:“君设大盘造冰焉,大夫设夷盘造冰焉,士并瓦盘无冰。设床襢第,有枕。含一床,袭一床,迁尸于堂又一床,皆有枕席”,在汉代高等级墓葬中枕与玉衣组合用于敛葬,扬州地区多见漆枕与漆面罩组合的敛葬用具。二是生活用具。《盐铁论•散不足》云:“今厚资多藏,器用如生人”。在汉代,生活用枕随葬亦为常事。安阳西高穴曹操墓也出有“魏武王常所用慰项石”的实物及刻有“渠枕一”的签牌,均可说明墓葬中的枕也可能为生活用具。

新疆尉犁墓葬出土的鸡鸣枕

张玥、张梦宇、白俊峰等与会者围绕着五位主讲人分享的内容就古DNA数据共享、人骨研究的横向纵向对比分析、广域视野下继续深入研究宝光寺出土唐代造像碑的可能性、文本图像的传播路径研究等问题展开了广泛交流。

考古工作是天津市文化遗产保护中心重要业务板块之一,近两年共有10位青年考古人加入到遗产保护中心的大家庭中来。本次学术沙龙就是其中5位的集中分享和交流。未来,期待遗产中心的青年业务人员能够博学笃行、苦练内功,立足天津和岗位职责实际,做好发掘保护与研究阐释,为建设具有中国特色、中国风格、中国气派的考古学贡献天津考古的青年之为。