近年来,天津运河沿岸考古取得较大突破,大量遗址、墓葬相继被发现,考古工作者对其开展了卓有成效的发掘整理与文物保护工作。原天津市文史馆副馆长、著名考古学家陈雍先生多次莅临考古项目工地,深入一线进行指导,为相关工作的顺利推进发挥了关键性作用。同时,基于田野考古成果,陈先生对运河沿岸古代遗存的价值进行了深度思考,并著文加以阐述。自即日起,我们将陈先生最新论述分期推送,为喜爱考古,钟情于乡邦历史的读者们奉上精彩的文化解读。

《天津南北运河沿岸的乡土墓葬(一)》

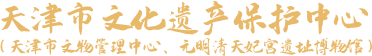

从2020年到2021年,天津市考古工作者在南运河和北运河沿岸发现了大批古代墓葬。我多次去考古工地考察学习,逐渐形成了一些想法。我一直在考虑的问题是,为数众多的明清(包括部分民国时期)小墓应当怎么整理研究,明清小墓的发掘报告应当怎么写才算得上好。

陈雍先生考察运河沿岸明清墓葬考古发掘情况

目前已经发掘的墓葬年代,几乎全都落在明清至民国初期。按照考古学分类,这些墓葬都属于小墓。这些小墓的主人,曾经生活在运河岸边的村落里。这些墓葬和已经消失的村落一样,体现出明清时期天津乡土社会的本色。

“乡土墓葬”的说法,是从“乡土建筑”延伸出来的。这些乡土墓葬的主人,往往是乡土建筑的居民。陈志华教授说,中国有一期非常漫长的农业文明的历史,中国的农民至今还占着人口的大多数。传统的中华文明,基本上是农业文明。农业文明的基础是乡村的社会生活。在广阔的乡土社会里,以农民为主,加上小手工业者、小商贩、在乡知识分子和少数退休还乡的官吏,一起创造了像海洋般深厚瑰丽的乡土文化。

乡土建筑是乡土生活的舞台和物质环境,它是乡土文化中最普遍存在的、信息含量最大的组成部分。它的综合度最高,紧密联系着许多其他乡土文化要素或者甚至是它们重要的载体。不研究乡土建筑就不能完整地认识乡土文化。甚至可以说,乡土建筑研究是乡土文化系统研究的基础。(陈志华《中国乡土建筑初探》)

“乡土建筑”和“乡土墓葬”的“乡土”,其含义与费孝通提出的“乡土中国”的“乡土”一样。费孝通说,这里讲的乡土中国,并不是具体的中国社会的素描,而是包含在具体的中国基层传统社会里的一种特具的体系,支配着社会生活的各个方面。它并不排斥其他体系同样影响着中国社会,那些影响同样可以在中国的基层社会里发生作用。搞清楚我所谓乡土社会这个概念,就可以帮助我们去理解具体的中国社会。(费孝通《乡土中国》)

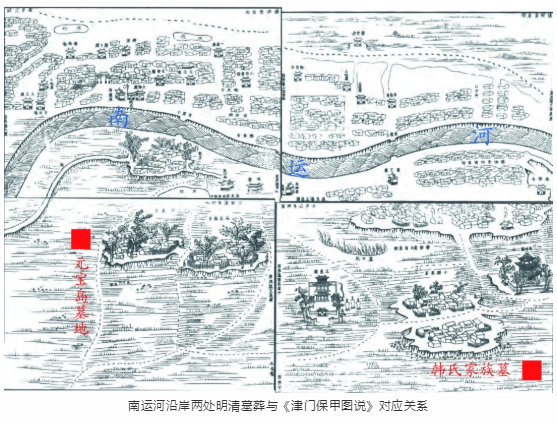

天津南北运河岸边的明清墓葬,依据分布特征及空间相关性,可以分成几片墓地。已经揭露的墓地,大体可以和清道光二十六年(1846)刊本《津门保甲图说》记载的村落相对应。南运河墓地分别与碾砣嘴、饭店、张家园子、小庄子等村落对应。北运河墓地与李家嘴对应。运河沿岸村落不少叫做某嘴、某湾,嘴、湾均与运河河道形状有关,河道向外凸的叫做嘴,河道向内凹的叫做湾。《津门保甲图说》记载的各个村落的总户数、大小人口数、住户职业构成,以及庙宇、河堤、道路等情况,对于分析墓地死者构成很有帮助。