2024年12月16-17日,国家文物局原博物馆司司长、中国文化遗产研究院原党委书记兼副院长孟宪民先生应邀来津参加十四仓遗址考古发掘与保护专家咨询座谈会。孟先生长期致力于中国古代城址及大遗址保护与管理实践研究,关于十四仓遗址的发言材料文字朴素,多为真知灼见之言,具有积极指导意义。现经作者本人同意,全文刊发,以飨读者。

孟宪民先生在考古发掘现场

感谢天津市文化遗产保护中心邀请,让我有机会参加十四仓遗址考古发掘与保护专家咨询座谈会。会前,考察南仓村村南发掘现场,还到东西仓村头、土城村高地一看,听取汇报。过于匆促,会上自言不及义,故又成建议文字,备参考。

十四仓遗址文物保护标志碑

一、探索十四仓超越漕运的国家意义

这也是对大运河遗产保护和研究的拓展。习近平总书记长篇专论《建设中国特色中国风格中国气派的考古学 更好认识源远流长博大精深的中华文明》说:“我国古代历史还有许多未知领域,考古工作任重道远。”元朝开国,海漕为主,还未通大运河,十四仓所处只能说是“小”运河。在都城前沿、面向渤海建立超大仓储,应不仅为城市人口供给,还要进取海洋,或是忽必烈的首位国家战略。

大有作为的历代皇帝都志向大海,表现方式不同。亲自出海的有秦皇、汉武。隋文帝下诏“近海立祠”是要出海,在城市建设上也有讲究,如命名杭州及选址营造总管府。忽必烈设十四仓,应有海洋意图。这么说,开大航海的朱棣,只是他的继承者。

一个证据是,没有天津卫时,就有了的元朝天妃宫。其设立就是为出海祈福的。另一个证据,在武清卫故城。该卫城的城垣1400余丈,与天津卫相当,是缩小之前城垣而成的。那么原卫城为何是超规制的1919丈,很可能是借用元朝某建制的旧界。统一不久的强盛王朝,只建衙城,外郭只设卡建门,以山水、木栏代垣,土垣极简,例子不少。隋东都洛阳外郭城,发掘证实为文献所记“短垣”;管州为隋置,后名郑州,方志记唐代筑垣,不确,其南、西、东城墙是汉代就利用的商城。约自隋起,地方城市有不设北门的,应是效法都城无正北门的形制。武清卫沿袭元城,故不开北门,而元城效法的是大都,地位特殊,应与国家海洋战略有关。

提出科学问题,相比结论,同等或更重要。中国考古学之父李济先生有《古物》文介绍,古物“指与考古学、历史学、古生物学及其他文化有关之一切古物而言”;古物保管委员会通过的标准:古物之年代久远者、数量寡少者,本身有科学、历史或艺术价值者。将科学列于前,很有道理。

考古调查总是表面的,发掘总是局部的,所以要预判十四仓遗址的学术潜力。这是“一分材料”该出的“一分货”(傅斯年语),不是忽悠。带上课题,是很早就有的提倡,对今后保护和研究,都很重要。

二、更加做好考古工作的顶层设计

1、大范围考古理论布方。为十四仓遗址群并“飞出一子”在武清卫故城,布设细密方格,以排查问题。这想法,得自李济“草地寻球”譬喻,许倬云为新版《李济传》作序回忆——李济说:“真会找球的人,不是找答案,而是找问题,让问题牵出问题。一大堆的问题出现,‘草坪’也会就不一样了!”已有发掘,取得重大成果,十分难得。但虽见元代沟的底部,当时地面却未发现,估计降低1米。这对复原研究是很不利的。南仓村、东西仓村、土城村等是历史名村,城关镇是历史名镇,旧居之下可能古代地面尚存。北京房山琉璃河遗址的董家林村,占压的是宫殿区,当年发掘祭祀坑,只剩底部,而不远处村民院子、房屋的地面高出不少。

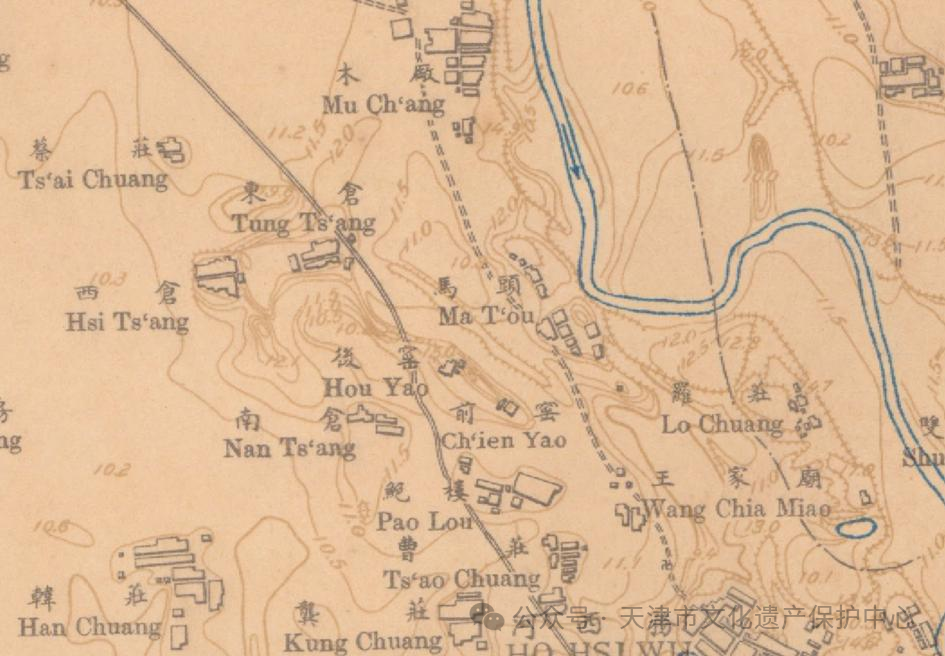

20世纪60年代河西务一带老卫片

2、灵活安排抢救性主动发掘。各种动土作业,防不胜防,不能全赖偶然发现报告。遗迹发现较难,一般理解,文物埋藏区指的是器物,所以报告遗迹发现的几率很小。土城村的陡崖高耸,一场暴雨下来,就会损失,而失去的就是河西务城址。我们要赶在那里的护坡工程设计之前进行发掘,并加以展示剖面。湖北鄂州吴王城遗址北部已被长江淘去,我走在江岸陡壁前,看到的是城市历史浮雕,未见“城摞城”剖面,颇有遗憾。

土城村一带航拍

3、以实验考古学方法异地“重建”一座仓房。从多学科复原研究开始,就要考虑筹划这项工作。有专题电视记录片介绍,英国巨石阵已办到这件事。我国现存古代完整仓房建筑的,北京外,还有敦煌故县城,可资参考。

北京南新仓(图源网络)

蔚县常平仓(图源网络)

三、精心做好文物保护单位的管理

总书记上述专论首项要求有“加强考古资源调查和政策需求调研”。政策需求当包含关于文物保护单位的。文化部1986年《省、自治区、直辖市文物考古研究所工作条例》有此内容。该条例出台,应与夏鼐先生在1984年全国考古发掘工作汇报会讲《文物和考古》有关,其中说到“各省应当有一个地方性的文物管理系统”。先生最后道:“我们祖先遗存下来的文化遗产,我们有责任把它保护下来,传给子孙后代。我们可以做一些研究工作,用这些来宣传爱国主义、历史唯物主义,为建设两个文明服务。”新时代最大的政策需求,当然为“五位一体”文明建设。我们要在十四仓遗址及武清卫故城将其具体化。

山东省所的老所长张学海常说,我们是干“四有”的。他主要指快速钻探、为保护和考古赢得主动。他曾以聊城地区发现两组龙山文化“都、邑、聚”遗址为例,在1995年全国考古工作汇报会介绍经验。划保护范围,定重点、一般区,是文化部1963年《文物保护单位保护管理暂行办法》所示。十四仓遗址早是全国重点文物保护单位,这项工作急需开展。与地上古建筑不同,划定古遗址范围,允许有一定的模糊度。这需要让更多人理解。难题是,考古工作者如何在城乡建成区测定重点?在河西务村落和城关镇可作尝试,解决得好能为全国榜样。

现在发掘的是南仓村南的一座仓院,地势较高的南仓村该也是一处。这类现象有代表性,也就是说,除了村周有发现的划为重点区外,还要对村中房屋加以管控。汇报中所示的“20世纪60年代锁眼地图”、“1928年顺直水利委员会实测地图”是重要线索。当时村民也许还有利用老墙基的,元、明地面至今尚存。这种管控,当包括土城村房屋租赁之类情况。测定武清卫故城保护范围类似,也要用这二幅地图,还有历代地方志及其他文献记载。历史文化名城都是“城摞城”,很多规划专家却无视重要考古遗存。城关镇是“镇摞城”典型代表,要使其保护和发展结合好,成为榜样。

河西务一带

1928年顺直水利委员会实测地图

《文物保护单位保护管理暂行办法》“要进行”的工作:(一)为防止人为破坏,必须划定必要的保护范围,做出标志、说明,建立科学的记录档案和组织具体负责保护人员(即“四有”);(二)为解决和生产建设的矛盾,更好地发挥文物的作用,要进行文物保护单位的规划工作,以便纳入城市或农村建设规划;(三)为防止自然力侵害,应逐步开展科学技术的研究工作和保护措施;(四)广泛地运用各种方式,进行经常的宣传与介绍工作。这些都以问题为导向,今仍需坚持。

我国文物保护单位管理体制,确立于1956年4月2日国务院国二文习字第六号《关于在农业生产建设中保护文物的通知》。美国为国家公园管理体制,包括文化遗产地是很晚的事,纳入居民密聚的大尺度遗产并专门立法,则更晚。

要正确理解文物保护单位,得看《通知》说的:必须发挥广大群众所固有的爱护乡土革命遗址和历史文物的积极性,加强领导和宣传,使保护文物成为广泛的群众性工作。“只有这样做,才能适应今天的新情况,才能真正达到保护文物的目的。”山东省落实《通知》最坚决。读学术大家王献唐先生1956年11月《山东的历史和文物》文会很受启发。他说:“历史不允许割断,重古轻今或轻今重古,统是偏差。因为一轻一重,就把轻视的文物破坏”,“这并不是说把它一齐包下来,而只是要求先不破坏,让那些专家们判断。也不是说我们这一代的专家就能完成判断工作……只是不断的向前进展,不断的发现新文物,提出问题,解决问题”。他最后道:“为了祖国,为了现在和未来的全人民利益,要向蓄意破坏文物者作坚决斗争,要广为宣传教育,使保护文物成为群众性的工作,不可叫后代子孙批评我们说没有给他们留下祖传的珍贵遗产”。这是说:不要只将少数重点公布保护单位,为后代都先“留下”;不“一齐包下来”的,指比较复杂的修缮、发掘、搞公园等诉求,所以“只是要求先不破坏”。读《通知》前后郑振铎先生论述,见《郑振铎文博文集》,可增进理解。“公布‘文物保护单位名单’和管理工作,是一项带有根本性的工作。”郑先生1956年底发表的讲话,还阐明真正目的:“我希望人人能像保护自己的眼睛一样来保护地面和地下的文化宝藏,这不仅仅是为了学习遗产推陈出新的需要,还要为后代的子子孙孙保存文化遗产,作为对他们进行爱国爱乡教育的力证。”前贤所示,今天看也不过时,属于守正创新之正。

实施文物保护单位管理,基层文物考古部门是主力,还是联系群众的纽带。这些经常的工作,丰富而生动,不可或缺。建议天津市文化遗产保护中心注意发挥武清区、河西务镇、城关镇政府及其从业者更大的作用。

四、注意政治,发挥遗产保护中心的平台作用

北京中轴线成为世界遗产后,总书记提出“进一步加强文化和自然遗产的整体性、系统性保护,切实提高遗产保护能力和水平”。如此的明确,从未有过,之前有关领导人说的还是系统性保护文化遗产。我觉得,这新指示是对全国的核心的工作要求。事实是,世界上文化和自然复合型遗产并不少,有文化为主和自然为主的,不过因专业、部门分工,或须破除的“观念障碍”、“利益固化”,鲜有人提。与自然和谐共生,当为现代人类社会根本追求,是最长远的政治。有关从业者,特别是年轻人,都必须注意转变,不跟一时之风,做出实质性努力。十四仓遗址的文化和自然遗产交融,汇报所示“十四仓遗址周边水运通道平面示意图”是很好的说明。天津市文化遗产保护中心正应以已有成果为契机,落实总书记的新指示,去组织微地貌演变、仓储建筑史等研究的合作,解决难题。总书记上述考古学专论也史无前例,指示“要会同经济、法律、政治、文化、社会、生态、科技、医学等领域研究人员,做好出土文物和遗址的研究阐释工作”。所以我们这个中心的平台作用,极重要,大可发挥。

“非常注意”政治是李济先生说的。实际上中国人独立的现代考古之路是由天津走出来的。1923年,河南新郑县出土大宗古器物后,南开大学教授李济受丁文江委派前往。他在《新郑的骨》文道:“10月2日,中国考古学会秘书长丁文江先生邀请我在此遗址作进一步的研究,目的主要是寻找该地区内是否有任何新石器时代的遗存。”1926年山西夏县西阴村遗址发掘,一般认为是中国人独立进行现代考古的开端,这是背景。在新郑,李济得遇美国史密森研究院的毕士博,于是西阴村发掘进行。又因此1928年考察多国,归途在广州中山大学演讲、会见历史语言所傅斯年所长,任该所考古组主任,主持殷墟发掘。他的最后专著《安阳》成于1977年,仍提到1923年赴新郑的教训:“做这种工作一定要非常注意现行的政治和社会状况”。这其实概括了他的一生。在殷墟,李济与同事促成古物保存法颁布,开始长期担任古物保管委员会常委、中央博物院筹备主任。在李庄,李济1943年发表论文《古物》,虽未收入《李济文集》,实为他注意政治的代表作。这才是真实的中国考古学之父。我们后代人也当如此一生。

我对天津市文化遗产保护中心特别看重,事出有因。2001年我出席国际文化财产保护与修复研究中心大会深受启发。该中心是国际政府间组织,法定职责增有“坚持和倡导保护的社会价值”。我的报告发表在《文物保护与考古科学》杂志提出建议:“旗帜鲜明地发展我国的文化遗产保护与修复的专门研究机构。”没想到,不久就得知天津市文化遗产保护中心诞生,确定名称还刻意去“研究”二字,以强调保护为主导,认为保护包含研究。这决定,根据的定是宪法、文物保护法和文物工作方针。后又听到一位意大利教授在讲座说:“我是研究遗产保护的,不是研究历史、考古的,也不是研究物理、化学的;遗产保护是科学,包括考古学、历史学、城市科学、化学、物理学等。”妙!我于是将这两个观点都发表在长篇论文《遗产保护的价值》中。

为有力发挥平台作用,中心未来称谓当坚持“文化遗产保护”这一核心职能,其他称谓,可以加括弧处理。为更好推进十四仓遗址考古与文物保护,在河西务镇设考古工作基地也迫在眉睫。