北京建城砖 也有天津烧

——静海区大运河张官屯明代官窑遗址综合调查

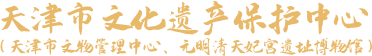

张官屯窑址内采集到的部分城砖拓片

张官屯窑址现状环境

张官屯窑址位于静海区陈官屯镇张官屯村南,西与大运河相邻,属静海区尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物。以往的文物调查曾在遗址区域内采集有较多的铭文城砖,但由于缺乏系统的考古调查勘探与文献梳理,关于张官屯窑址的文化内涵、始建和废弃年代、功能布局等尚有待明确。为此,经市文物局批准,2019年5月,天津市文化遗产保护中心联合静海区文化馆启动对该遗址的综合考古调查工作,通过野外勘探、遗址所在地居民口述史调查、文献梳理基本实现了预设工作目标。

张官屯窑址考古勘探位置图

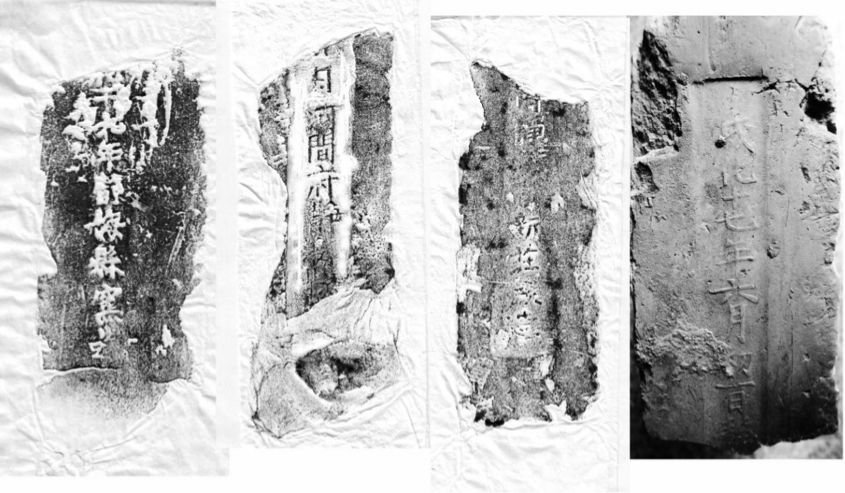

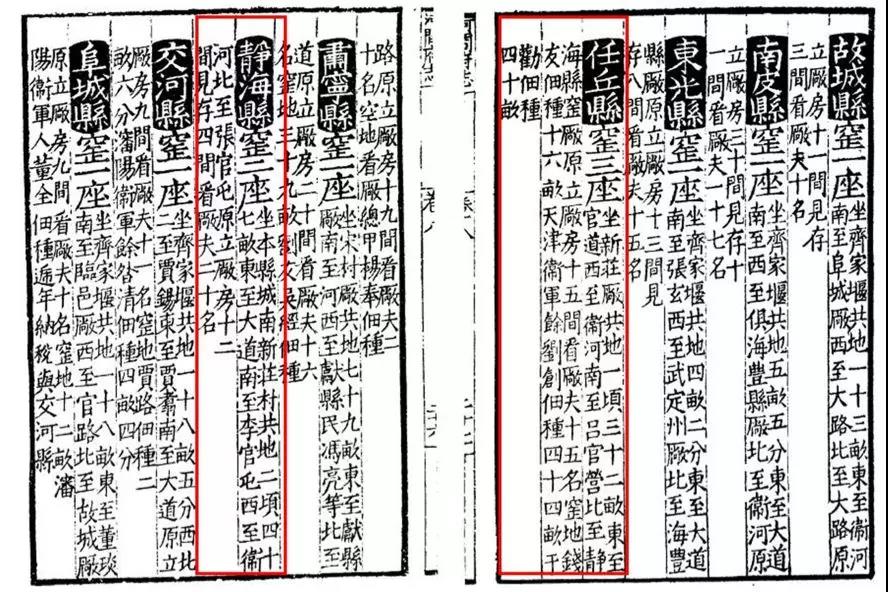

经调查走访,在静海区文化馆、静海区教育博物馆等处收藏有部分铭文城砖,均采集于张官屯窑址。铭文砖宽22~24厘米、厚9~11厘米,侧面压印竖行铭文,经辨识有“成化十七年六月初一日静...”、“...日河间府静海縣”、“九年静海縣窯造”、“...府静□□□新莊廠造”、“成化十九年任丘縣”等。张官屯窑址采集的城砖规格与北京明代城砖相同,类似铭文也可在明代北京营建用砖中找到实例。

张官屯窑址野外调查

北京十三陵危改出土铭文城砖

经初步田野考古调查勘探,共发现砖窑遗迹24座,主要沿大运河东侧一字排开,呈南北向有规律分布,根据窑群分布特点,似可分出南、北两个独立窑区。砖窑现仅存地下部分,窑室平面呈近圆形,直径一般在5~6米左右,有操作间。此外,考古勘探还发现了取土坑、水井、储灰坑、活动面等诸多遗迹,基本构成了一个布局完整、功能完备的城砖烧造*体系。

窑址现场考古勘探

根据已有研究成果,以张官屯窑址为代表的明代卫河沿岸的城砖烧造是明代早中期供应北京营建砖瓦料*的重要方式,在明代北京的营建过程中发挥了重要作用,窑址的停烧废弃则见证了明代嘉靖年间北京营建城砖烧造政策的调整和北方地区的城砖烧造向临清集中的历史。明嘉靖《河间府志》中记载有静海县窑、任丘县窑的方位、四至等情况,与张官屯窑址所处位置基本吻合。通过上述工作基本可以断定张官屯窑址是明代河间府静海县和任丘县为明代北京城营建及相关工程建设烧造城砖的官办窑厂*,其始建于明初,嘉靖年间逐步废弃。

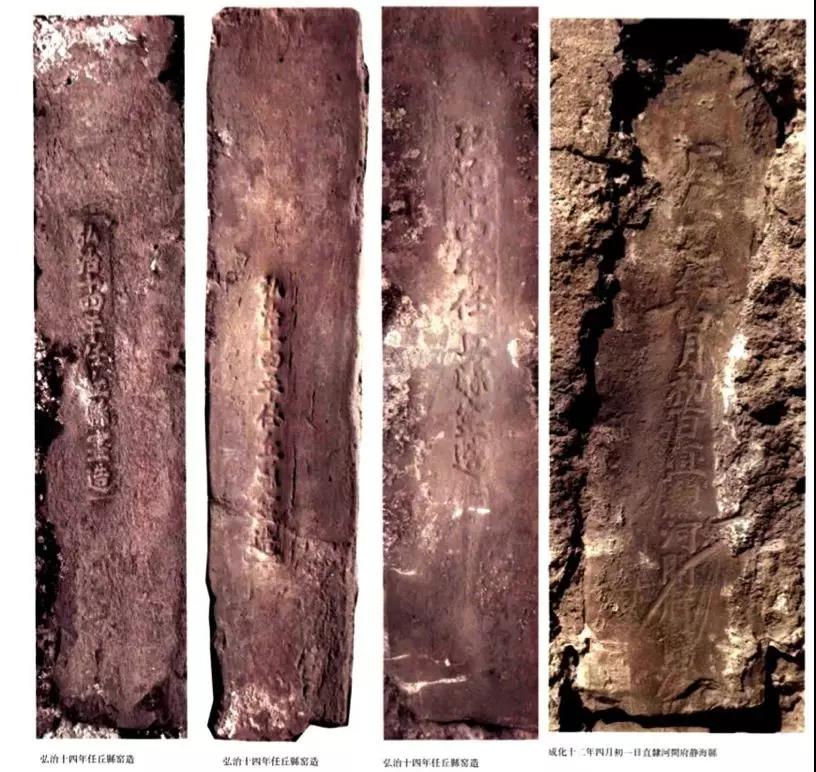

城砖信息采集

嘉靖《河间府志》中对张官屯窑的记载

张官屯窑址是目前天津市域内发现的第一处保存状况较为完整、内涵比较清楚、文献记载明确的明代早中期烧造城砖的官办窑厂遗址,也是我市大运河文化遗产的重要组成部分,为今后天津运河文化遗产的保护、研究、展示和利用提供了新的重要实物支撑。

知识链接

城砖烧造

烧造砖之技术,发展到宋代已达到较成熟之水平。明代以来烧造技术更加成熟并定型,大致分为亮(晾)土沤泥、踩泥摔打、造坯、亮坯、装窑、烧窑、洇青(济水)等工序。

明代北京营建砖瓦料的烧造地域

以今行政区划相对照,大致涉及今山东、河南、河北、江苏、安徽五省之大部、北京、上海、天津三市部分地区及江西省个别地区。其前后烧造地域的调整,随烧办方式的变迁,逐渐由永宣时期遍及黄淮海平原、太湖流域及长江下游江南丘陵的河南、山东、南、北直隶、江西等上述布政司、都司卫所等沿水道便利烧造地方,到嘉靖中期以后烧造基本上集中在以临清为中心的城砖烧造、以苏州为中心的金砖烧造、以京师琉璃厂为中心的琉璃烧造等数处烧造中心。(王毓蔺)

官窑

“官窑”,是中国古陶瓷界长期研究的问题。目前在瓷器史上最早记录“官窑”的是南宋时期的学者顾文荐的《负暄杂录》和叶寘的《坦斋笔衡》。何谓“官窑”?当代考古学者冯永谦、王光尧等先生曾经先后做过探讨和概念定义。总的来看,它是指陶瓷领域官营手工业的一种形态,其投资营造、管理、产品设计与质量、产品去向等都由政府主导。(贺云翱)